| 九游娱乐官方入口在上海环球港的Z+KTV里,65岁的李奶奶正和老姐妹们合唱《最浪漫的事》,这已经是她本月第三次来到这里;而在隔壁的手机店内,几位头发花白的老年人正在试戴VR眼镜,十分惊奇——这些曾经被视为年轻人主场的地方,如今成为老年人的“快乐老家”。 在过去,工厂大院里的“退休职工活动室”曾是老年人主力的社交场所,一张报纸、一副象棋、几张桌椅便是全部内容。随着经济发展,社区活动中心逐渐成为补充,但常因设施陈旧和内容单一,难以满足老年人日益丰富的社交与精神需求。 如今,形势似乎在发生变化。在走访多个商场后记者发现,随着老龄化社会的加速到来,银发经济蓬勃发展,商场也纷纷将目光投向老年群体,推出一系列针对老年人的服务与活动,彻底颠覆了人们对老的传统想象。 在这些被称为“长者友好”的商场里,老年人不再只是安静地散步、购物,而是尽情享受着唱歌、电竞等新兴娱乐活动带来的乐趣,展现出前所未有的活力与热情。在这里,“老”不再意味着“衰退”,而是充满可能性的新生活序幕。 工作日上午10点,本是商场消费的“冷门时段”:学生党在课堂,上班族埋首于工位,KTV包厢、影院影厅、餐饮座位大多空着。但现在,这个“空窗期”正被银发族填满,成了商场最热闹的时刻。 环球港Z+KTV的经理舒展,对这种变化感受最深。“以前这个点,10个包厢能有3个在用就不错了,服务员都比客人多。”但现在,这里热闹得像周末一样——不少包厢都被60到70岁的退休职工占了,他们大多5、6个人组团来。有时甚至还要靠抢,“10点刚一开门,就有三分之一的包厢被订下”。 原价116元的4小时欢唱,上午场现在只要76元;49元一壶的茶水降到25元,不管多大岁数都能享受。“看起来是少赚了,但实际上是把闲着的资源用活了。” 这一变化的背后,是商场精准抓住了“错峰”。舒展给记者算笔账:包厢空着也是空着,水电费、人工费一分不少;现在吸引老人来,不仅包厢费有了收入,他们唱完歌顺路去楼下吃饭,去附近的店铺看看镜头,还能带动周边商户的生意。

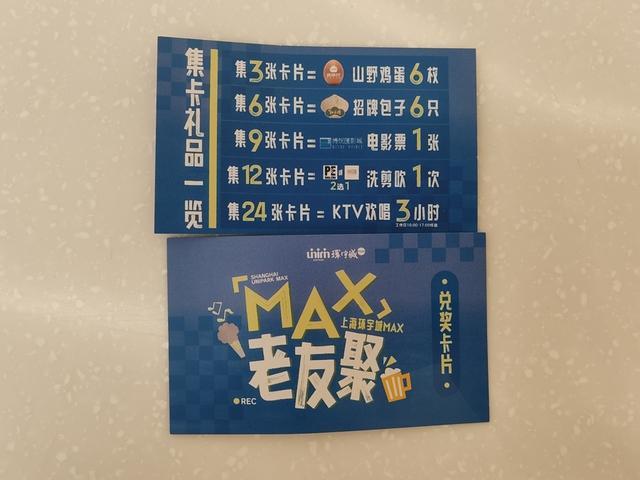

65岁的李奶奶就是“套餐常客”。她和老姐妹们是社区合唱团的成员,以前总在公园合唱,冬天冷、夏天热,遇上刮风下雨就只能散伙。“现在好了,KTV里有空调,有伴奏,唱累了还能点壶茶坐着聊天。”李奶奶说,她们不光自己来,还拉着合唱团的男同胞们“组队PK”,“唱起来更有劲了”。 数据也能说明这个策略颇有成效:Z+KTV工作日上午的包厢使用率从30%提高到了70%,周一到周五每天平均接待40到50批老年客人。 中海环宇城MAX的“老友聚”套餐,则玩出了更巧的花样。他们推出“集卡换福利”活动:老人每次消费“老友聚”套餐,就能领4张卡片。3张可换6个鸡蛋,9张换一张电影票。“几乎每天都有人来换物,老人们不光自己来,还会拉着子女、孙辈一起参与”,工作人员说。

中海环宇城MAX五楼的自助餐厅,每到饭点人满为患,以家庭消费为主。(牛益彤 摄)

这种 “老人牵头、全家参与” 的模式,也带来了变化。中海环宇城MAX市场部负责人单诗琪说,活动推出后,工作日来吃饭的老年人变多了;餐饮、零售的销售额也有提高,其中儿童玩具的销量增长明显——“老人们多会带着孙子孙女来吃饭,吃完逛一逛,给孩子买个玩具”。 长宁龙之梦的“10元银发观影”则更懂“陪伴”。每天上午10点的场次,60岁以上老人现场排队,花10元就能观影,还能免费带2名亲友,上座率轻轻松松就超过80%。87岁的王奶奶已经是第二次来看《戏台》这部电影,这次她带上自家老伴,“以前总觉得看电影是年轻人的事,现在有优惠,我们也能约着一起乐呵乐呵。” 这种“错峰联动”的模式,在上海多个商场已出现。商场盘活闲置资源,使其转化为面向银发族的专属福利,同时将单人消费转化为全家共同参与,将冷清时段也转化为消费。

在长宁龙之梦,《戏台》上午场的上座率能达到80%,10元“银发票”颇受老年人欢迎。(牛益彤 摄) 如果说“错峰套餐”是商场的自发尝试,那么“长者友好商城”的建设,则是政策推动下的“系统升级”。 7月,普陀区发布了上海第一份《长者友好商城建设标准》,从文化、管理、服务、环境、应急这五个方面,给商场定下了“适老规矩”:商城主要出入口要有方便轮椅上下的坡道,智能设备要能支持语音操作,公共区域要设老年人专用的休息区;还要提供手机操作指导、轮椅租借、血压监测等基础服务,甚至得有专门的志愿者导览员。 服务上的变化更贴心。在中海环宇城MAX一楼的服务台,戴着“长者友好”徽章的工作人员专门负责帮老人解决购物过程中的“数字难题”:调大手机字体、预约会员沙龙活动、绑定社保卡支付……78岁的周爷爷上周刚学会用手机购买电影票,“以前总怕麻烦孩子,现在有人手把手教,我自己也能搞定了。” 更让人暖心的是“应急保障”。商场客服台设置“老年应急点”,配备血压仪、血糖仪、心脏除颤仪,还有经过专业培训的志愿者随时待命。 “适老服务不止于‘方便’,更要让老人感到‘被需要、有价值’。”中海环宇城MAX的“老友记俱乐部”,就在尝试践行这句话。

每周四,商场定期举办的长者沙龙名额供不应求。62岁的王爷爷正拿着手机,跟着老师学“怎么调滤镜”。“以前觉得拍照就是‘咔嚓’一下,现在才知道角度、光线这么多讲究。”他指着自己的手机展示:有公园的花,有孙子的笑脸,还有商场的角落风景。“这张是我拍的,老师说构图不错”,王爷爷的语气里满是骄傲,“以前总觉得老了就该待在家里‘等着被照顾’,现在才知道,我们也能当‘摄影师’。” 俱乐部和华为合作的智能手机课更火,每次30个名额,一开放就被抢光。“老人们不只想学基础操作,还想学怎么剪辑旅行视频,怎么用美颜和孙子视频,怎么发朋友圈配文案。”工作人员说,有位阿姨学完剪辑,把去云南旅游的视频做成了“纪录片”,在家庭群里被小辈们夸“太潮了”。 两个月里,俱乐部举办了20场活动,从免费观影到木偶戏入门,场场都坐满了人,一共服务了上百位老人。 可见,银发经济的深层动力远超折扣。当商场从设施到服务全方位体现尊重,满足其社交、学习与价值实现需求,自然激活了巨大的消费活力与归属感。 在采访中可以发现,老年消费者有着截然不同的“画像”:他们热衷拍照打卡,在适老化商品展示区认真挑选;社交活跃度高,在俱乐部里呼朋引伴;穿着时尚,演出前甚至会特意预约美甲服务。 更令人惊喜的是,他们对新兴体验的拥抱远超预期。在一场名为返老还童体验日的活动中,环宇城将地点设在三楼的室内儿童乐园meland,组织了15位老人前来体验。 80岁的牛奶奶是第一个冲上滑滑梯的。她像孩子一样张开双臂滑下来,落地时还特意摆了个“胜利姿势”。“以前总觉得‘老了就该服老’,坐要端正,走要缓慢,不然就‘不像老人’。”牛阿姨拍着手上的灰,笑得灿烂,“今天才发现,年龄就是个数字,想滑滑梯就滑,管别人怎么看!”

更让人意外的是电竞区的“银发战队”。70岁的赵爷爷戴着VR眼镜,和几位老伙伴组队玩游戏,“最后排名比年轻人还高呢!”,单诗琪提起来也十分惊叹。 这种对“新事物”的热情,在第一百货的“银铃俱乐部”里更明显。这里的AI课程场场爆满,老人们拿着平板电脑,跟着老师学“怎么让AI画一幅‘自己年轻时的样子’”。 “有时候老人们还会比谁剪视频剪得快”,第一百货的张经理说,有位阿姨把去新疆旅游的视频剪成了“大片”,在朋友圈里收获了不少点赞。 社交,是老年群体在商场里的另一大“刚需”。而商场提供的,正是他们最需要的“无压力社交场景”。 李奶奶的“唱歌小分队”就是这么来的。最初只是两三个老姐妹约着唱歌,后来在KTV遇到其他老人,“一听他们唱的歌我们也会,就慢慢混熟了”。现在这个小分队人越来越多,也慢慢变成了李奶奶生活中的重要一环。 这种“社交带动消费,消费促进社交”的循环,让商场成了老年群体的“新型社区”。据介绍,中海环宇城MAX 60周岁以上会员数量较年初增长15%,许多长者都产生了复购行为——他们来商场,可能不只是为了唱歌、吃饭,更是为了“见老朋友”。 过去,人们总觉得“老年人舍不得花钱”,但商场里的消费数据正在打破这个偏见。以中海环宇城MAX为例,上半年的营业额同比增长超过20%,其中银发族带来的消费是重要增量。单诗琪分析:“老年人的消费不是‘冲动型’,是‘价值型’——他们愿意为‘快乐’花钱,为‘社交’花钱,为‘自我提升’花钱。” 一直以来,老龄化被视为“社会挑战”,但商场里的场景告诉我们:老龄化也能是“发展机遇”。 不少业内人士都提到,随着商场精细化运营理念的深入,越来越多商家开始采用客群时段适配策略——通过优化日间非高峰时段的包厢、影厅等资源,以适配性服务吸引老年群体。在此过程中,商家逐渐发现:老年人的核心需求远非“低价”所能涵盖,他们更渴望获得社交归属感、消费尊重感与自我价值实现。 复旦大学老龄研究院院长、发展研究院常务副院长彭希哲在接受媒体采访时曾表示,中国银发消费的需求非常多元,这主要是中国老年人口群体的异质性所决定,特别是60年代出生人群开始进入老年,这一群体的规模大、经济实力强、消费理念新,为中国银发经济的发展提供了更多的选择和赛道。 最近,第一百货“银铃俱乐部”的会员们,刚参加完一场“脱口秀”体验,“我们找到一家脱口秀俱乐部做活动,没想到很多老人都非常开心,想着下次也能讲讲自己的故事”,第一百货商业中心百乐新娱商场的张经理说。

相较传统商场的功能是“卖东西”,“长者友好”商场更像“公共空间”的补充——休息区舒适,免费课程随到随学,丰富的吃喝玩乐选择,甚至还有固定的社交伙伴,对老人来说,更有吸引力了。他们不再是社会的边缘群体,而是充满活力的消费主力;不再是被动接受服务的对象,而是主动追求生活品质的主体。 原标题:《上海“老年友好”商场:老人赛电竞、学AI、玩滑梯…老年生活也可以很辽阔》 |